生產力局舉辦「香港未來航太科技人才培訓計劃」,為期三個月的全方位航太科技培訓與實踐,來自26間中學近100名學生參加。

整個培訓計劃透過多元化課程、實地考察及工作坊,學生深入學習航太科技和知識,培養解難能力及團隊精神;課程涵蓋編碼、太空水循環、太陽能發電、輻射與雷達技術、太空農業及空間站建設等課題,再結合理論與實踐,製作太空基地模型,加深學生對航太科技認識,然後到訪珠海及深圳航太技術基地,印證實踐和。此項計劃由創新科技署創新及科技基金資助,旨在培育本港未來航太科技人才。

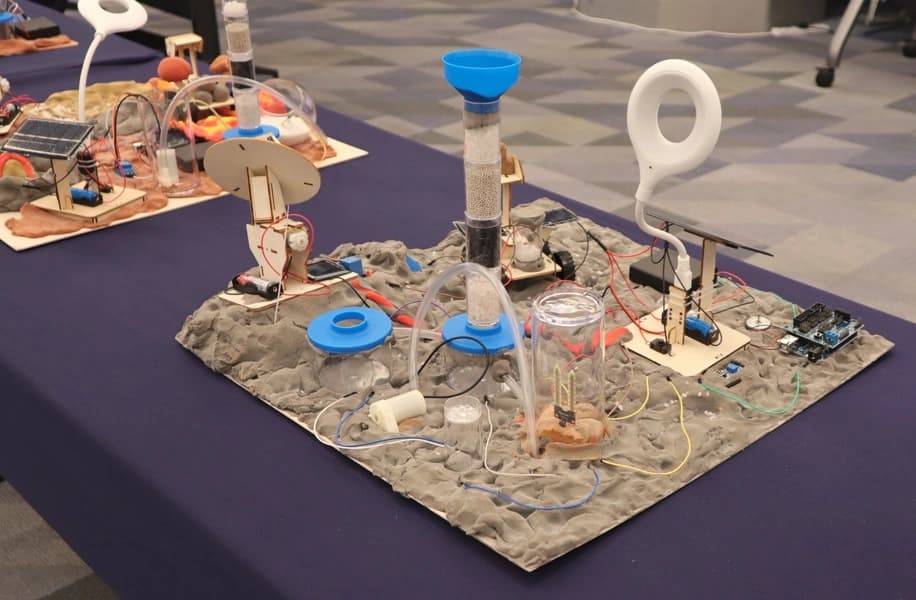

培訓計劃完成後,生產力局舉辦證書頒發典禮,邀請立法會周文港議員及創新科技署副署長哈夢飛任主禮嘉賓,同學分享參與計畫的經驗,包括展示親手設計及建造太空基地模型,學生還到訪珠海太空中心及深圳市的綠航星際太空科技研究院實地考察,瞭解國家航太發展的最新技術;為期兩天太空基地動手工作坊,設計並搭建空間站模型。

參與計劃的同學不少對於科學充滿興趣,計劃激發同學對深空探索好奇心外,由於課程從理論到實踐,再通過實地考察加深認識,同學不是紙上談兵,而是通過設計過程,考慮到太空站的特點,掌握航太科技研究的難度和實際應用,再從實地考察印證經驗,所以印象相當深刻,不少同學甚至發現跨學科重要性,這次獨特經歷中有不少收穫與感悟。

這次訓練計劃包括理論課程、工作坊和實地考察三個部分。理論課程中,同學們學習了星體運動的軌跡、太空探索的歷史、無人機(UAV)的型號及其用途,以及火箭的設計和發射過程等知識。不少參加同學興趣都是有志於從事科學研究,香港資優教育學苑林睿聽同學和黃嘉熙同學,他們在在理論課程中,我們學習了很多學校裡學不到的知識。

黃嘉熙同學說:「比如火箭推力計算公式,高中物理課上可能都不會涉及。我們又學到月球和火星上探測過程,中國首個在地外行星巡視器祝融號的著陸和運作,如果採集樣本等。」

林睿聽同學提到,學習生物科技在航太應用,例如太空植物種植系統。「我們瞭解到,為了在太空或外星球上長期居住,需要建立植物種植系統,以提供食物和氧氣。這些系統使用水耕培養技術,減少依賴土壤。」

理論課程之後,同學們進入了工作坊環節。他們在工作坊先掌握理論和基礎知識,實際操作製作太空基地模型,從實踐掌握要義,其後到珠海及深圳參觀,才深入認識到設計背後原理。

黃嘉熙同學分享:「工作坊中分組製作太空基地模型,根據之前學到知識,設計基地的結構和功能。」他們考慮了地形、氣候、資源等多個因素,設計出了一個既滿足生存需求,又能進行科學研究的太空基地。

「我們還設計了一個小型植物種植系統,以水耕種植蔬菜提供新鮮食物。」基地選擇盆地地形,為作部署太空基地地點,充分考慮保護和通訊。「盆地附近山脈作天然屏障,減弱風沙侵襲和保護基地。通訊基站設在周圍山頂,位置較高避免地形遮擋,確保通訊信號的穩定傳輸,最大範圍信號覆蓋。」

林睿聽有志攻讀生物醫學,計劃給予不少啟發,部分涉及生物科技在航太領域應用;如太空種植系統和太空人生理和心理適應,不僅豐富她的科學知識,對航太科技與生物科技交叉應用,也有更深理解,她認識到不同科目可應用深空探索。

「我們學習了太空人生理和心理適應,例如微重力下,人體肌肉和骨骼會出現流失,心理上也會面臨巨大的壓力。」他們參觀了珠海有關中國如何籌備人類深空探索,集志願者密閉環境生活,持續180天模仿外太空生態系統的試驗。

另一支隊伍來簽張祝珊英文中學的隊伍;四名組員包括陳裕華、蔡懷德、洪綽燁和盧寶成同學,他們獲得最佳領航獎,四人都是校內IT Perfect小組成員和政府資訊科技總監辦公室舉辦「中學IT 創新實驗室」計劃成員,更加是不折不扣的科技迷,經常憑IT技術支援校內比賽和活動,由數學科麥建偉老師領導。

理論課程中,同學學習星體運動軌跡、太空探索歷史、無人機(UAV)型號及其用途,以及火箭的設計和發射過程等知識。

他們說從今次計劃獲益良多。「理論課程中,我們學到很多學校學不到知識,比如火箭推力計算公式,中學物理課都不會涉及。」他們學習了火箭結構設計;火箭部件的協同,各級火箭確保發射進入軌道,其中探討宇宙速度與火箭發射關係,包括定義與分類各個速度如何克服引力,以進入預定軌道或逃逸宇宙引力的速度。

他們說,設計基地透過模組化,考慮基地細節,完成主體後繼續修改和添加細節,例如供電系統電纜、感測器和各個設施數據庫,控制無人機的編程等。」

考察活動深入瞭解航太科技實際應用,印象最深刻莫過於參觀深圳市綠航星際太空科技研究院,先進設備和專家講解讓他們大開眼界。」他們體驗了珠海太空中心離心機,雖然只有4至5G(Gravitational force equivalent)離心度,跟太空人要感受高達8G相差甚遠,已經感受到太空人訓練確不容易。

訓練讓他們認識航太科技複雜性和挑戰性,激發對航太領域興趣,希望繼續學習相關知識,為中國航太事業貢獻力量。

「訓練計劃重點是讓我們瞭解航太科技的多個方面,」盧寶成同學說。「我們不僅學習了物理和數學知識,涉及編程和電子工程等領域。」同學也意識到跨學科重要性。「我們學到了數學、物理和編程等多個學科知識,都是未來學習和工作不可或缺技能,希望能將知識應用到實際工作,解決實際問題。

麥建偉老師說,航太利用不少數學知識,尤其高級數學才涉及的微積分。學校配合數學課程,每年都教導不同編程。工作坊中,同學編寫Python程式控制小型機器人和無人機。

有部分同學表示,今次計劃後會考慮選擇選修資訊與通訊科技(ICT),所有航太科技都離不開理論和資訊科技、與現實生活亦息息相關。

這次航太訓練計劃之中,香港中學生也展示在航太科技深刻理解和創新能力,他們豐富科學知識,激發了對未來太空探索熱情。

「香港未來航太科技人才培訓計劃 2024/2025 證書頒發典禮」有來自26間中學近100名學生,完成為期三個月航太科技培訓與實踐,配合國家航太發展,本港即將有載荷專家,參與中國的載人航天工程,相信更多香港下一代科研人員,亦會加入中國遠征星辰大海行列。